日常生活やビジネスの場面でよく使われる「借りる」という言葉。物や金銭を一時的に使用させてもらう行為を示しますが、その対義語や反対語にはどのような言葉があるのでしょうか。

「貸す」「返す」「所有する」など、様々な表現が存在しますが、それぞれ微妙にニュアンスが異なります。同じ「借りるの反対」を示す言葉でも、立場や状況によって使い分けが必要なものもあるのです。

本記事では、「借りる」の対義語・反対語を網羅的に解説し、それぞれの意味や使い分けのポイントを詳しく見ていきます。適切な言葉選びができるよう、具体例を交えながら分かりやすく説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

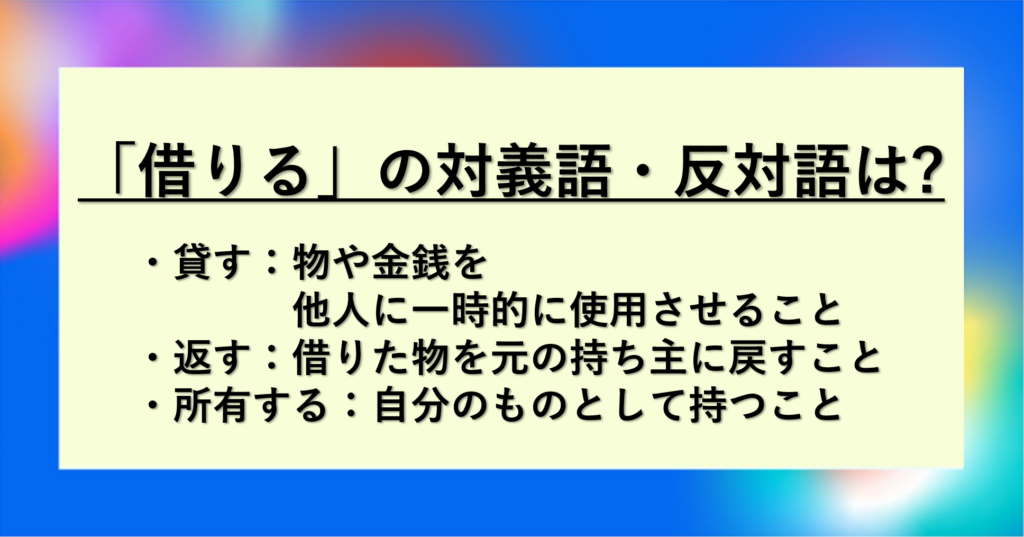

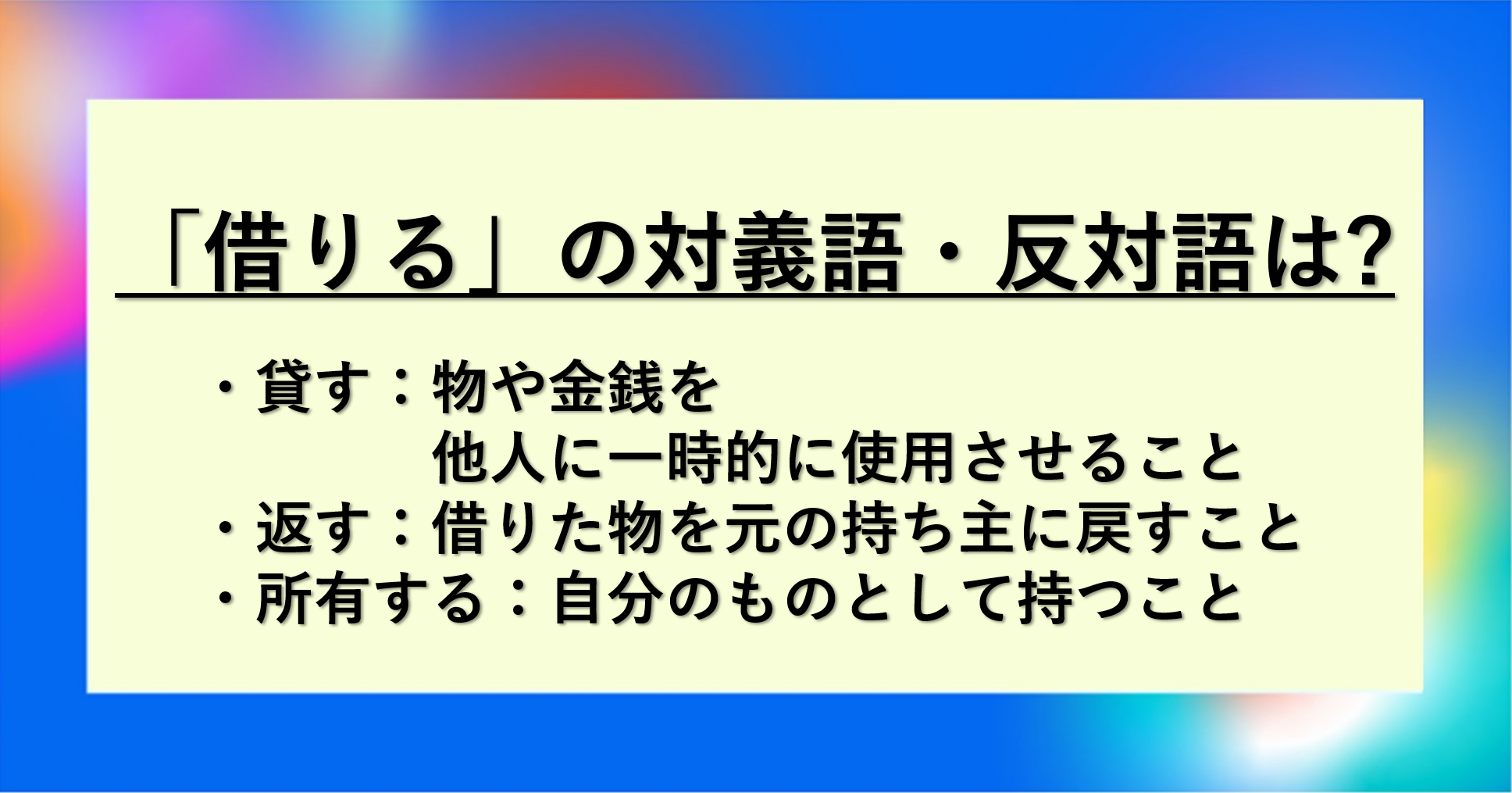

「借りる」の主要な対義語・反対語とその意味

それではまず、「借りる」の代表的な対義語・反対語について解説していきます。

「借りる」とは、物や金銭を一時的に使用させてもらうことを意味する言葉です。その反対の概念として、以下のような言葉が挙げられるでしょう。

主要な対義語・反対語

・貸す(かす):物や金銭を他人に一時的に使用させること

・返す(かえす):借りた物を元の持ち主に戻すこと

・所有する(しょゆうする):自分のものとして持つこと

・保有する(ほゆうする):自分で持ち続けること

・与える(あたえる):相手に渡すこと

・供する(きょうする):提供すること

これらの言葉を使った例文を見てみましょう。

例文

・友人に本を借りるのではなく貸してあげた。

・図書館から借りた本を期限内に返す必要がある。

・賃貸ではなく、マイホームを所有することを目標にしている。

・借りるのではなく、自分で車を保有したい。

・借りるばかりでなく、時には相手に与えることも大切だ。

貸す・供するの意味と使い方

「貸す」は借りるの対義語として最もよく使われる言葉の一つです。物や金銭を他人に一時的に使用させることを表します。

日常生活では「本を貸す」「お金を貸す」といった使われ方をし、返却を前提とした一時的な提供を示すことが多いでしょう。ビジネスシーンでは「資金を貸す」「設備を貸し出す」など、契約に基づく貸借関係を指します。

一方、「供する」はより改まった表現で、提供することを意味します。「閲覧に供する」「利用に供する」といった使い方をし、公的な場面や書き言葉で用いられることが多いのが特徴です。

返す・戻すの意味と使い方

「返す」は、借りた物を元の持ち主に戻すことを意味します。借りるが「受け取る」動作であるのに対し、返すは「戻す」動作を表す言葉です。

借りた物には返却の義務が伴うため、「返す」は借りる行為と一体の関係にあります。「図書館に本を返す」「借金を返す」など、借りたものを元に戻す状況で使用されるでしょう。

「戻す」も同様の意味を持ちますが、より広い文脈で使われます。「元の場所に戻す」「以前の状態に戻す」など、借りる・返すの関係に限らず、様々な場面で使用できる表現です。

所有する・保有するの意味と使い方

「所有する」は、物を自分のものとして持つことを指す言葉で、借りるという一時的な使用とは対照的に、恒久的な権利を表現する際に用いられます。

不動産を所有する、車を所有するなど、自分の財産として持つことを示すことが多いでしょう。借りることと所有することは、一時的か恒久的かという点で大きく異なります。

「保有する」も同様に、自分で持ち続けることを意味します。「株式を保有する」「資格を保有する」など、継続的に所持している状態を表します。

借りることが他人の物を使わせてもらう行為であるのに対し、所有・保有は自分自身のものとして持つという根本的な違いがあるのです。

その他の「借りる」の対義語・反対語10選

続いては、先ほど紹介した主要な対義語以外の表現を確認していきます。「借りる」の対義語・反対語には、以下のような言葉も存在します。

| 対義語・反対語 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| 購入する | こうにゅうする | お金を払って自分のものにすること |

| 買う | かう | 代金を払って自分のものにすること |

| 譲渡する | じょうとする | 権利や物を他人に譲り渡すこと |

| 提供する | ていきょうする | 差し出して利用させること |

| 授ける | さずける | 与えること |

| 手放す | てばなす | 持っていたものを他人に渡すこと |

| 賃貸する | ちんたいする | 料金をもらって貸すこと |

| 寄贈する | きぞうする | 無償で贈り与えること |

| レンタルする | れんたるする | 有料で貸し出すこと |

| 拠出する | きょしゅつする | 金銭などを出すこと |

これらの言葉は、それぞれ異なるニュアンスを持ちながら、借りるとは反対の概念を表現しています。

購入・買う系の対義語

「購入する」「買う」は、お金を払って自分のものにする行為を表す言葉です。

「購入する」は、代金を支払って商品を自分の所有物にすることを意味します。「書籍を購入する」「不動産を購入する」といった使い方をするでしょう。

「買う」はより日常的な表現で、同じく代金を払って所有権を得ることを指します。「本を買う」「車を買う」など、カジュアルな場面で使われることが多い言葉です。

借りることが一時的な使用権の獲得であるのに対し、購入や買うことは恒久的な所有権の取得という点で対照的です。

使用例

・レンタルで借りるより、思い切って購入することにした。

・図書館で借りるのではなく、気に入った本は買うようにしている。

・車を借りるコストを考えれば、買った方が経済的だと判断した。

提供・授ける系の対義語

「提供する」「授ける」「寄贈する」は、他者に物やサービスを与える行為を表現する言葉です。

「提供する」は、差し出して利用させることを意味し、サービスや情報を相手に供する場合に使われます。「資料を提供する」「場所を提供する」といった使い方をするでしょう。

「授ける」はより格式的な表現で、与えることを意味します。「学位を授ける」「称号を授ける」など、公式な場面で用いられることが多い言葉です。

「寄贈する」は無償で贈り与えることを指し、「図書館に本を寄贈する」「美術館に作品を寄贈する」など、慈善的な文脈で使われます。

貸し出し・譲渡系の対義語

「賃貸する」「レンタルする」「譲渡する」「手放す」は、自分の所有物を他者に渡す行為を示す言葉です。

「賃貸する」は料金をもらって貸すことを意味し、不動産業界でよく使われます。「アパートを賃貸する」という場合、大家側の視点を表すでしょう。

「レンタルする」も有料で貸し出すことを指しますが、より短期的な貸借を示すことが多い表現です。「DVDをレンタルする」という場合、貸す側の行為を表します。

「譲渡する」は権利や物を他人に譲り渡すことで、「株式を譲渡する」「土地を譲渡する」など、法的な文脈で使われることが多いでしょう。

「手放す」は持っていたものを他人に渡すことを意味し、「コレクションを手放す」「愛車を手放す」など、やや感情的なニュアンスを伴う表現です。

「借りる」と対義語の使い分けとニュアンスの違い

続いては、これまで紹介した対義語・反対語の使い分けとニュアンスの違いを確認していきます。

同じ「借りるの反対」を表す言葉でも、文脈や立場によって適切な表現は変わってきます。言葉選びを誤ると、意図しない印象を与えてしまう可能性もあるでしょう。

一時的な関係と恒久的な関係

借りるの対義語には、一時的な関係を示すものと恒久的な関係を示すものがあります。

一時的な関係を示す対義語としては、「貸す」「返す」などが挙げられるでしょう。これらは、借りるという行為と同じく返却を前提とした一時的な移動を表す言葉です。

一方、恒久的な関係を示す対義語には、「所有する」「保有する」「購入する」「買う」などがあります。これらは所有権の移転や恒久的な保持を意味する表現です。

重要なポイント

同じ「物を手に入れる」という行為でも、「借りる」と表現すれば一時的、「買う」と表現すれば恒久的になります。状況や目的に応じて、適切な言葉を選ぶことが大切です。

興味深いのは、「レンタル」という言葉です。借りる側から見れば「レンタルする」は借りることですが、貸す側から見れば「レンタルする」は貸すことを意味します。立場によって意味が変わる典型的な例と言えるでしょう。

ビジネスシーンでの使い分け

ビジネスの場面では、借りると貸すの関係性が重要視されます。

資金調達の立場からは、「融資を受ける」「資金を借りる」といった表現で資金獲得を示すことが多いでしょう。一方、投資や融資を行う立場からは、「資金を提供する」「融資する」「出資する」といった言葉で資金供給を表現します。

企業文化によっても適切な表現は変わってきます。スタートアップでは「資金を調達する」「投資を受ける」といった表現が一般的ですが、金融機関では「融資する」「貸し付ける」という視点が中心となることも少なくありません。

場面別の使い分け例

・資金調達の場面では「銀行から融資を借りる必要がある」

・賃貸契約の場面では「物件を借りる側と貸す側の権利義務を明確にする」

・リース契約では「設備を借りるのではなく購入する方針に転換する」

日常生活での使い分け

日常生活の文脈では、「借りる」と「貸す」は相互的な関係として扱われることが多いでしょう。

友人関係では物の貸し借りが頻繁に行われ、「本を借りる」「お金を貸す」といった表現で相互扶助の関係を表します。一方、返却義務を果たさない場合は「借りたものを返さない」と批判されるのです。

ただし、実際の人間関係では単純な貸し借りの関係だけではありません。「譲る」「もらう」という一方向の移動もあれば、「交換する」という双方向の移動もあります。借りると貸すのバランスをどう取るかは、関係性の質に影響を与えるでしょう。

図書館の文脈では、「本を借りる」という利用者側の表現と、「本を貸し出す」という図書館側の表現が使い分けられます。

メディアでは、中立的な表現として「賃貸」「レンタル」「貸借」といった言葉が使われることも多いのではないでしょうか。

「借りる」の類義語と対義語の関係性

続いては、「借りる」の類義語にも触れながら、対義語との関係性を見ていきましょう。

言葉の意味を深く理解するには、類義語と対義語の両方を知ることが効果的です。

借りる・賃借・レンタルの違い

「借りる」と似た意味を持つ言葉に、「賃借」「レンタル」「リース」などがあります。

「賃借」は料金を払って借りることを意味し、法律用語としても使われます。賃貸借契約、賃借人など、契約関係を示す言葉でしょう。

「レンタル」は短期的な有料貸借を指し、レンタカー、レンタルDVDなど、日常的な貸借サービスを表す表現です。

「リース」は長期的な賃貸借契約で、設備や車両などの高額な物品を対象とすることが多い言葉です。

これらの類義語に対する対義語も、それぞれ微妙に異なります。賃借の対義語は「賃貸」、レンタルの対義語は「レンタルする(貸す側)」、リースの対義語は「リースする(貸す側)」となるでしょう。

対義語から見る「借りる」の本質

対義語を知ることで、「借りる」という言葉の本質が見えてきます。

「借りる」の対義語が「貸す」「返す」「所有する」「提供する」など多様であることは、借りるという概念が多面的であることを示しているでしょう。つまり、借りるとは単に「受け取る」ことではなく、以下のような要素を含んでいるのです。

借りるの本質的要素

・一時的な使用権の獲得(⇔ 所有、保有)

・返却義務の発生(⇔ 譲渡、寄贈)

・相手への依存関係(⇔ 自立、自己所有)

・費用の節約または資金不足(⇔ 購入、買う)

・柔軟な選択肢(⇔ 固定的所有)

対義語の存在は、借りることが必ずしも常に適切な選択ではないことも教えてくれます。所有が必要な場面、購入すべき状況、自己資金で賄うべき局面も確実に存在するのです。

借りると所有のバランス

最も重要なのは、借りると所有のバランスでしょう。

すべてを借りてしまえば、資産形成ができず長期的な経済的安定が得られません。かといって、すべてを所有しようとすれば、初期投資が大きくなり資金繰りに困ることもあるのです。

賢明な個人や企業は、「借りるべきもの」と「所有すべきもの」を見極めています。短期的に必要なものは借り、長期的に使用するものは購入するといった選択的なアプローチが効果的でしょう。

住宅を例に取れば、賃貸と持ち家それぞれにメリットとデメリットがあります。ライフスタイルや経済状況に応じて、借りるか所有するかを判断することが重要です。

ビジネスでも同様に、設備をリースするかどうか、オフィスを賃借するか購入するか、といった判断が、企業の財務戦略に大きく影響します。借りると所有、柔軟性と安定性のバランスを取ることが、持続的な成功につながるのではないでしょうか。

まとめ 「借りる」の反対語は?貸すや返すとの違いを徹底解説

「借りる」の対義語・反対語について、詳しく見てきました。

主要な対義語としては、「貸す」「返す」「所有する」「保有する」「与える」などがあり、それぞれ異なるニュアンスを持っています。さらに「購入する」「譲渡する」「提供する」「賃貸する」など、多様な表現が存在することも分かりました。

重要なのは、これらの言葉には一時的な関係を示すものと恒久的な関係を示すものがあり、状況や目的によって適切な表現を選ぶ必要があるということです。ビジネスや日常生活の場面では、借りると所有のどちらが正しいかではなく、両者のバランスをどう取るかが問われます。

対義語を理解することで、「借りる」という言葉の本質もより深く理解できるでしょう。経済状況や必要性に応じて、適切なタイミングで借りるか所有するかを判断する一方で、返却義務や相互扶助の精神も大切にする。そのバランス感覚こそが、個人にとっても組織にとっても、賢明な選択への鍵となるのではないでしょうか。

本記事が、「借りる」とその対義語・反対語についての理解を深める一助となれば幸いです。

コメント